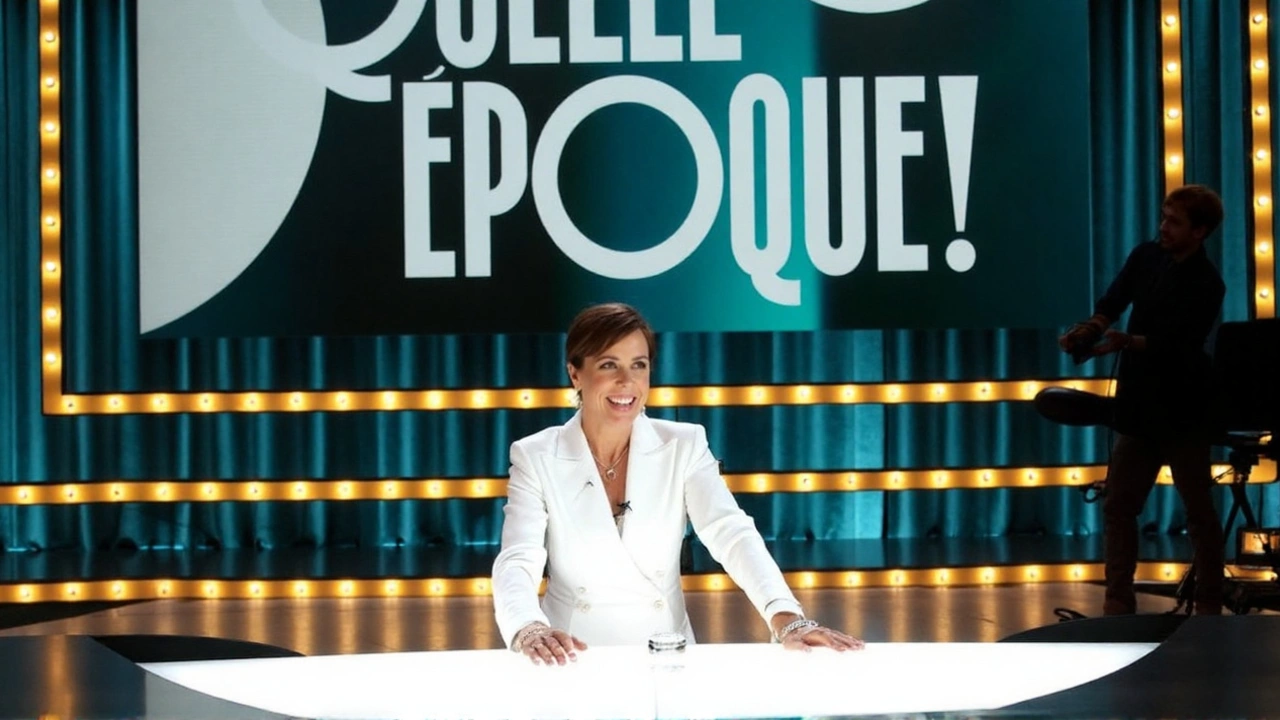

Troisième saison, record d’audience confirmé

Troisième saison, meilleur score. Le talk-show de France 2 « Quelle époque! » boucle son année avec des chiffres qui valident ce que l’animatrice annonçait à l’antenne: une moyenne de 1,20 million de téléspectateurs entre le 21 septembre 2024 et le 7 juin 2025, pour 20,8% de part d’audience sur les 4 ans et plus, en deuxième partie de soirée. Ce niveau est le plus élevé depuis la création de l’émission.

Le dernier numéro, diffusé le samedi 7 juin, a réuni 1,02 million de fidèles. C’est en dessous de la moyenne saisonnière, mais ça ne change pas la trajectoire d’ensemble: la courbe progresse saison après saison. Le meilleur niveau de l’année a été atteint le 7 décembre 2024, lors d’un samedi particulièrement porteur pour la chaîne.

Face aux repères, la progression est nette. L’émission lancée en 2022/2023 avait démarré à 1,15 million de téléspectateurs (17,1% de part d’audience). La saison 2 avait haussé la barre à 1,19 million (19,7%). La saison 3 passe un cran au-dessus et franchit les 20% de part d’audience, un seuil symbolique en late show sur une grande chaîne gratuite.

- Saison 1 (2022–2023): 1,15 M / 17,1%

- Saison 2 (2023–2024): 1,19 M / 19,7%

- Saison 3 (2024–2025): 1,20 M / 20,8%

Ce succès s’inscrit sur une case souvent ingrate: le samedi en deuxième partie de soirée, après le prime de France 2. Le public à cette heure-là est plus volatil, la concurrence est diffuse (fin de divertissements sur TF1, cinéma ou magazines sur les autres chaînes), et l’érosion naturelle après le prime est un classique. Tenir au-dessus de 20% dans ces conditions traduit un leadership régulier sur la tranche horaire.

Autre élément notable: l’année a été chahutée en coulisses. Le départ en cours de saison de Christophe Dechavanne, co-animateur depuis le lancement, a pu faire craindre un trou d’air. Il n’en a rien été. L’émission a conservé sa dynamique et son socle de fidèles. C’est rare qu’un show installé gagne en puissance après un changement de duo à mi-parcours.

Sur le plan méthodologique, ces résultats renvoient aux audiences « veille » de Médiamétrie, celles qui mesurent la consommation en linéaire le soir même et la nuit suivante. Les rattrapages à J+7 et les visionnages sur les réseaux sociaux, où circulent les meilleures séquences, viennent en plus et participent à l’image de marque du programme, même s’ils ne gonflent pas l’audience télé en direct.

Ce qui fait la différence, et la suite

Pourquoi ça marche? Le format a trouvé son identité: un plateau vivant, des invités mêlant culture, divertissement et société, et des entretiens longs qui laissent respirer les échanges. Le ton est direct sans être agressif, avec suffisamment d’espace pour les moments de télévision qui tournent bien sur les réseaux. À l’heure où beaucoup consomment des extraits sur smartphone le dimanche matin, c’est un atout stratégique.

La maîtrise du rythme compte aussi. Le samedi, l’audience de deuxième partie de soirée se gagne en alternant temps forts (un témoignage, une séquence d’humeur, un face-à-face) et respirations. La production a resserré la mécanique au fil des saisons: moins de dispersion, plus de cohérence éditoriale, et un habillage qui a peu bougé, ce qui aide à ancrer des réflexes chez les téléspectateurs.

Le rôle de l’animatrice est central. Léa Salamé a pris la main sur un ton d’interview qu’elle pratique depuis des années en radio et en télé, avec une curiosité assumée et un sens du contre-pied. Cette continuité rassure le public, surtout dans une année marquée par le retrait de son coéquipier. Le casting des invités a aussi été mieux calé, avec des profils capables de créer l’événement sans dévier du contrat de base: faire parler la société à travers des personnalités identifiées.

La stratégie de France 2 n’y est pas étrangère. La chaîne a consolidé sa soirée du samedi sur toute la ligne, en travaillant l’enchaînement prime/late show pour limiter la déperdition après 23 heures. Quand le prime marche, la locomotive profite à « Quelle époque! ». Et même les soirs plus calmes, la part d’audience reste haute, signe d’un noyau dur de téléspectateurs qui viennent pour l’émission en tant que telle, pas seulement par effet d’entraînement.

Reste la question de la concurrence. En face, les grandes chaînes varient entre films, séries et magazines. Ce n’est pas un duel frontal, mais une mosaïque de propositions. Dans ce contexte, la stabilité du talk de France 2 est un avantage: le public sait ce qu’il vient chercher le samedi soir, et il le retrouve.

À court terme, l’enjeu est la rentrée. L’animatrice prépare une saison chargée, combinant ses rendez-vous d’information en semaine et la présentation du talk le week-end. C’est un équilibre exigeant: l’actualité peut bouleverser le script du samedi, et les grandes soirées d’info (politiques, sportives, événements culturels) viennent parfois redistribuer les cartes. Mais l’assise au-dessus de 20% met le programme dans une position de force.

Deux défis se dessinent: garder la fraîcheur éditoriale et nourrir la circulation numérique des séquences sans tomber dans le piège du « buzz pour le buzz ». Le succès de cette année montre que l’audience se gagne autant dans la durée de l’échange que dans le clip de 90 secondes. Continuer à soigner les deux versants — plateau et réseaux — sera clé.

Enfin, le précédent de cette saison montre qu’un incident de parcours n’est pas forcément synonyme de recul, si le socle éditorial tient. Le départ d’un visage fort n’a pas cassé la dynamique. C’est un signal intéressant pour le marché: le samedi soir de service public peut encore créer des habitudes, fidéliser, et même progresser. Pour France Télévisions, c’est une base solide sur laquelle bâtir la suite.